张仕森,一位多才多艺的中国画家,以其深厚的书画创作功底和他独创的新派全景山水画而闻名。他的作品不仅在国内备受赞誉,也在国际上享有盛名。然而,他的成功之路并非坦途,背后隐藏着一段充满挑战与艰辛的历程。

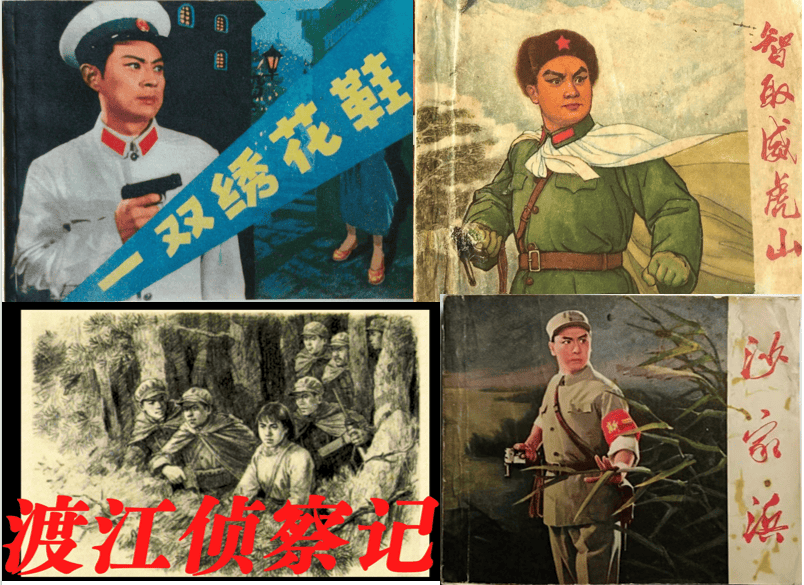

张仕森生活在陕南一个偏远的小村庄,那里没有浓厚的艺术氛围,也没有专业的艺术教育机构。但他对绘画的热爱却日渐浓厚,家里的墙壁都被他画满了,如英雄人物黄继光、邱少云、雷锋、潘冬子、杨子荣等等。经常利用在山里放牛和砍柴时,用树枝在地上练习素描,照着连环画(绘画类)进行临摹。

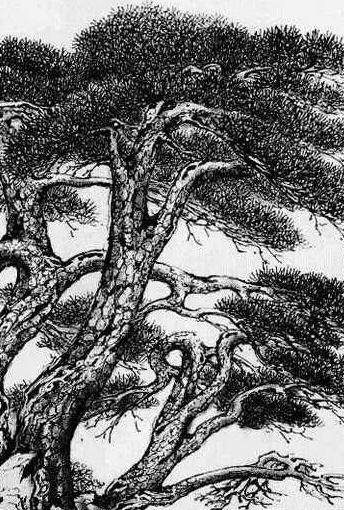

那个年代买不起专用素描纸和绘画颜料,好在能够买到铅笔,最珍惜的就是两支铅笔,一支HB的,一支2B的用来照着连环画(剧照类)画素描。由于家庭条件差,那个年代学画是很奢侈的,也没有老师教。后来上初中时,班主任贾维相老师曾经拿出一张素描的松树作品,让张仕森如获至宝,看那松树是苍劲有力,栩栩如生,用现在的话说就是被震惊到了,简直是膜拜呀。

从此张仕森见到什么就画什么,像书上的插图,报纸上的照片,插画,宣传画,年画等等等等啥都画。有时候能够碰到文化馆画家来乡下采风,少年的张仕森才第一次知道啥叫写生。从此之后,他经常在放牛时对着眼前的场景也开始了写生。上高中后每上劳动课,老师就把学校的黑板报和宣传栏的内容,以及插图任务全部交给张仕森。这也成了当时张仕森引以为豪的事情。

张仕森启蒙老师贾维相老师的素描作品

张仕森启蒙老师贾维相老师的素描作品

张仕森在高中毕业当年就被部队特招入伍,而且有幸分配到了北京。据张仕森先生回忆,当时每个月津贴费只有六元钱,记得到北京还有4个月就过春节了,他每个月花费不超过1元钱,把攒下来的20元钱寄给了远在家乡的父母。

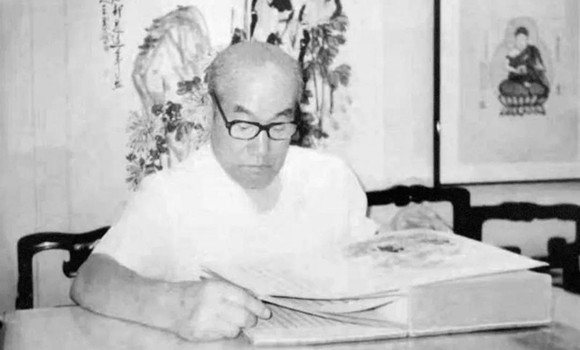

张仕森虽然面临着异常拮据的种种困境,但他始终未放弃对绘画的热爱和学习。他白天除了按照部队的要求工作,午休时就在宿舍或者自行车棚子里画素描,下班后花一毛钱(当时北京地铁票价)去地铁写生,画各种人物形象、动态,直到地铁末班车收工。有时候夜晚微弱的路灯下下刻苦练习。他的坚持感动了很多战友和领导,当时军中著名美术家黄嘉善、董吉祥、应龙森、赵修住老师经常给予指导。就在入伍不到两年时间作品《中秋》、《蛟龙》被选送到中国美术馆展出时年不到18岁。后转业铁道部成为了一名中学美术教师,这期间还得到了著名美术家李可染、李天祥、赵友萍、古元、李桦、彦涵等老先生的亲自指导。

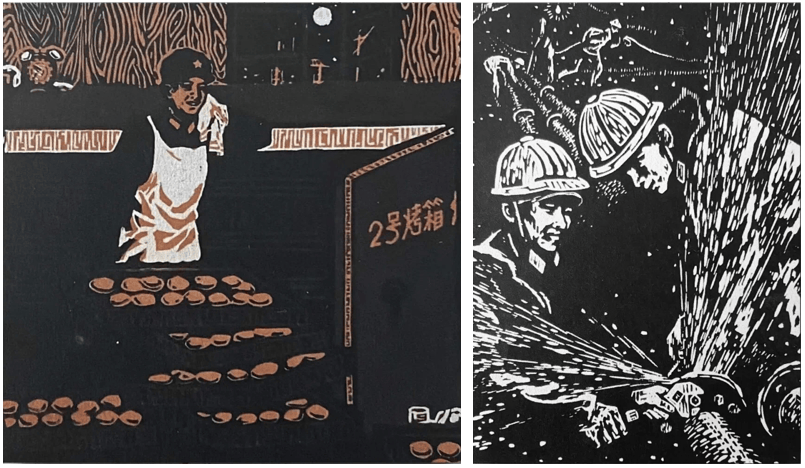

17岁时张仕森入选中国美术馆作品《中秋》《蛟龙》

17岁时张仕森入选中国美术馆作品《中秋》《蛟龙》

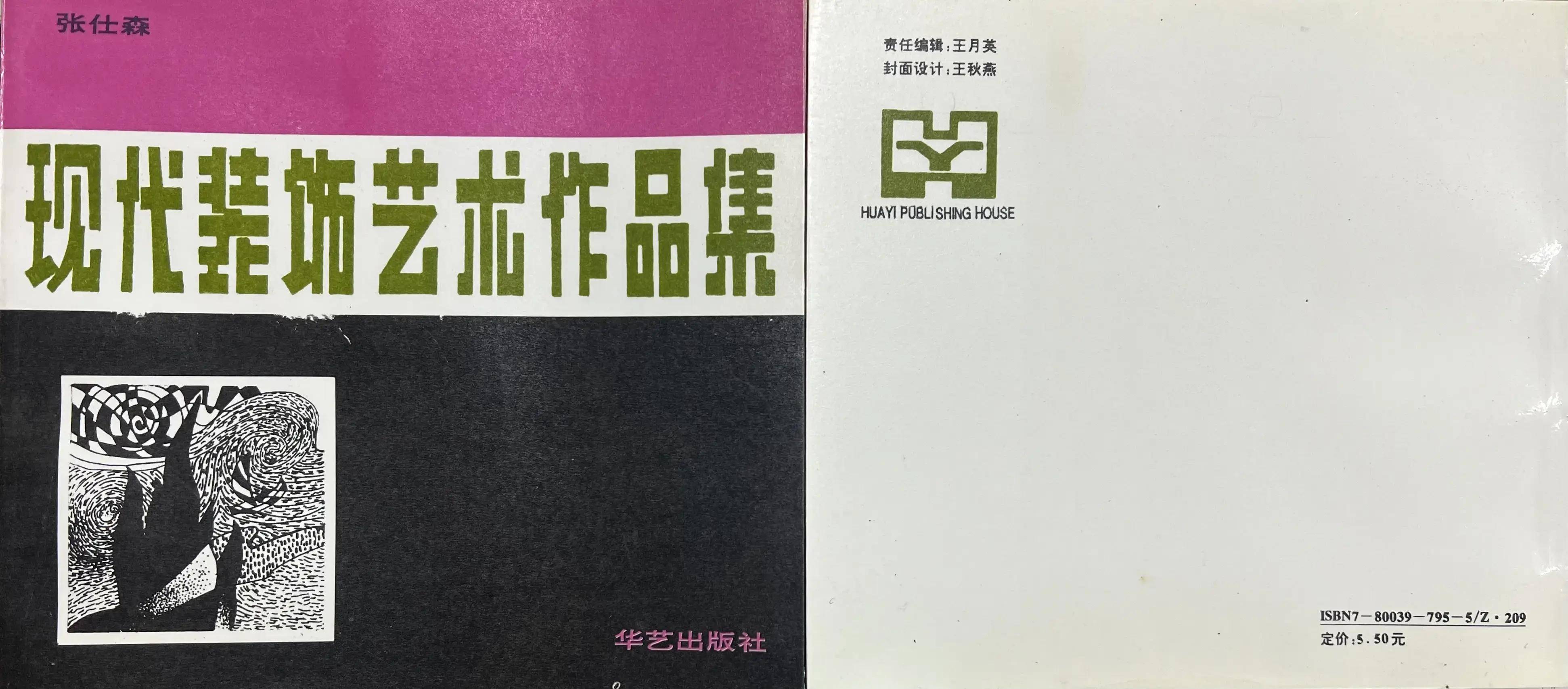

经过不断的努力,张仕森终于考入北京师范大学职业技术师范学院,毕业后先后进修于苏州铁道师范学院、中央美院、清华美院等。大学期间由华艺出版社出版了个人画集《现代装饰艺术作品集》。此时的张仕森对绘画如痴如迷,遇到灵感,或者梦境,经常时半夜爬起来就画画。他创作的版画《意识·梦》、《思》组画,以及和邓一文合作的油画《苦与乐》再次入选中国美术馆展出,赢得了广泛的好评。

进入九十年代,张仕森由版画,油画,连环画正式转为主攻中国山水画。对此,张仕森先生有种自嘲的说法,由于从小就在大山里长大,他说对山水是又爱又恨。爱是心底那份不能忘却的乡愁,恨是少年时困苦交织的磨难。但正是这种苦难,让他的内心世界愈加强大。

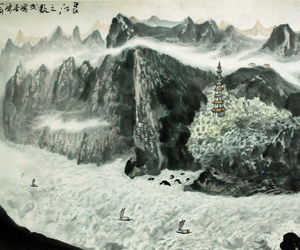

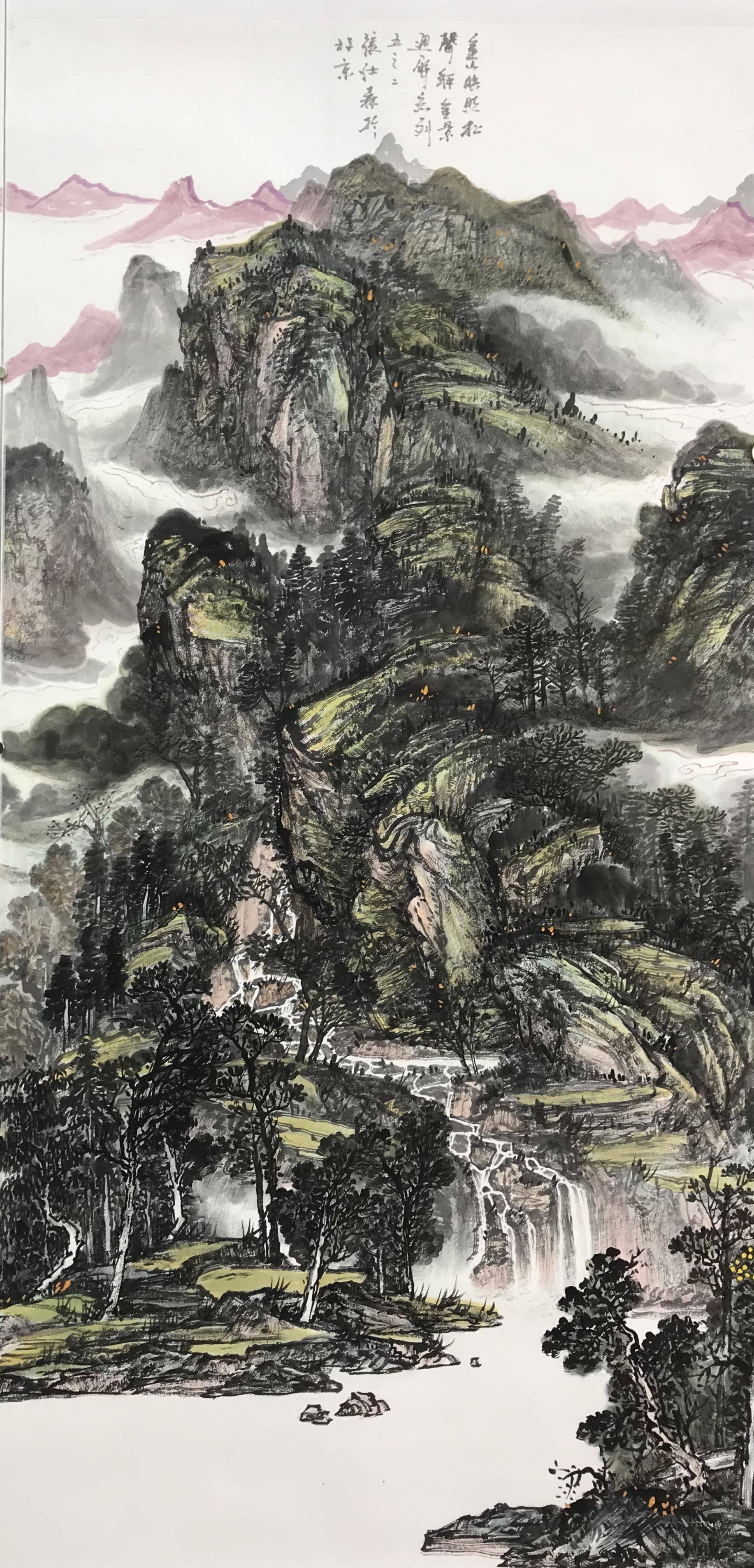

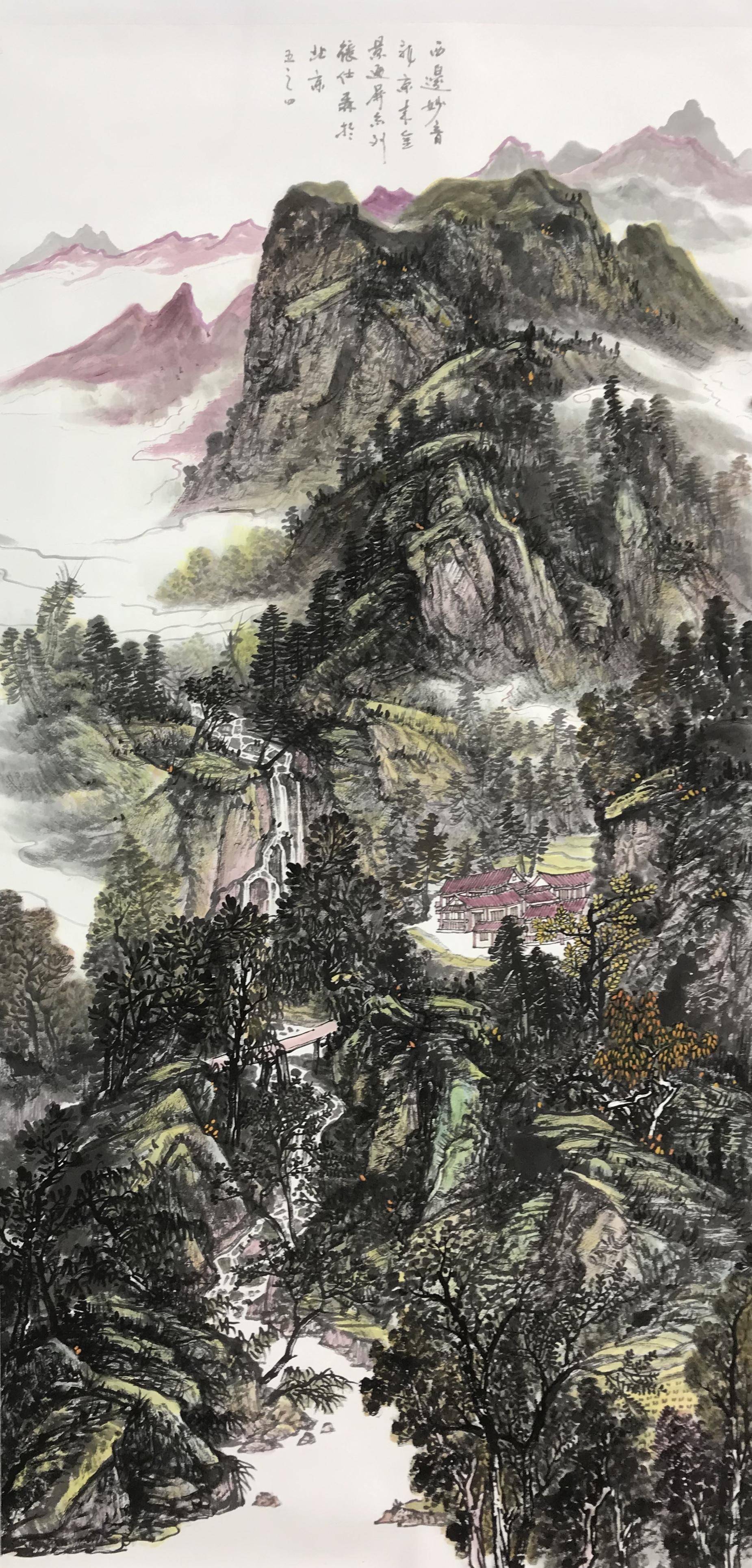

此时的张仕森开始深入传统的学习和研究,从魏晋南北朝,五代到北宋,从元四家到明四家、清四僧、清四王,从南宗到北宗,徐谓、八大山人,以及当代的黄宾虹、李可染等都进行了深入的揣摩,最后终于探索出来一条适合自己发展风格定位的全新道路,那就是以秦岭为主线,中西融合,南北宗互鉴,南北方结合的全景山水画创作道路。以往的名家描绘山的高大,往往采用高远法,但张仕森大胆采用俯视、散点、焦点、透视相结合在一幅作品中,同时用平远、深远、高远三远法,移步换景,大开大合,大胸怀,大手笔,大气势,大意境,坚持以形写神、以形媚道、以心成意、以意生象、以象造境、以境化道、以道承法、道法自然的创作理念。这种风格终被国内外广泛赞赏,作品颇受欢迎,在国内外获奖无数。

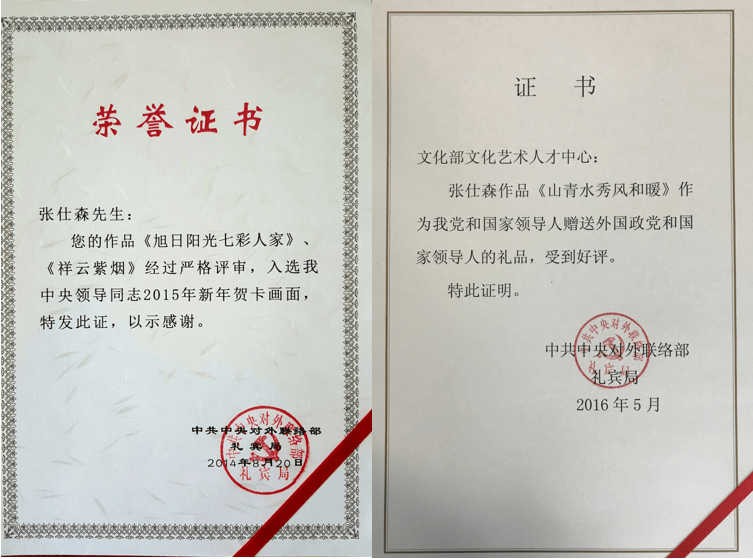

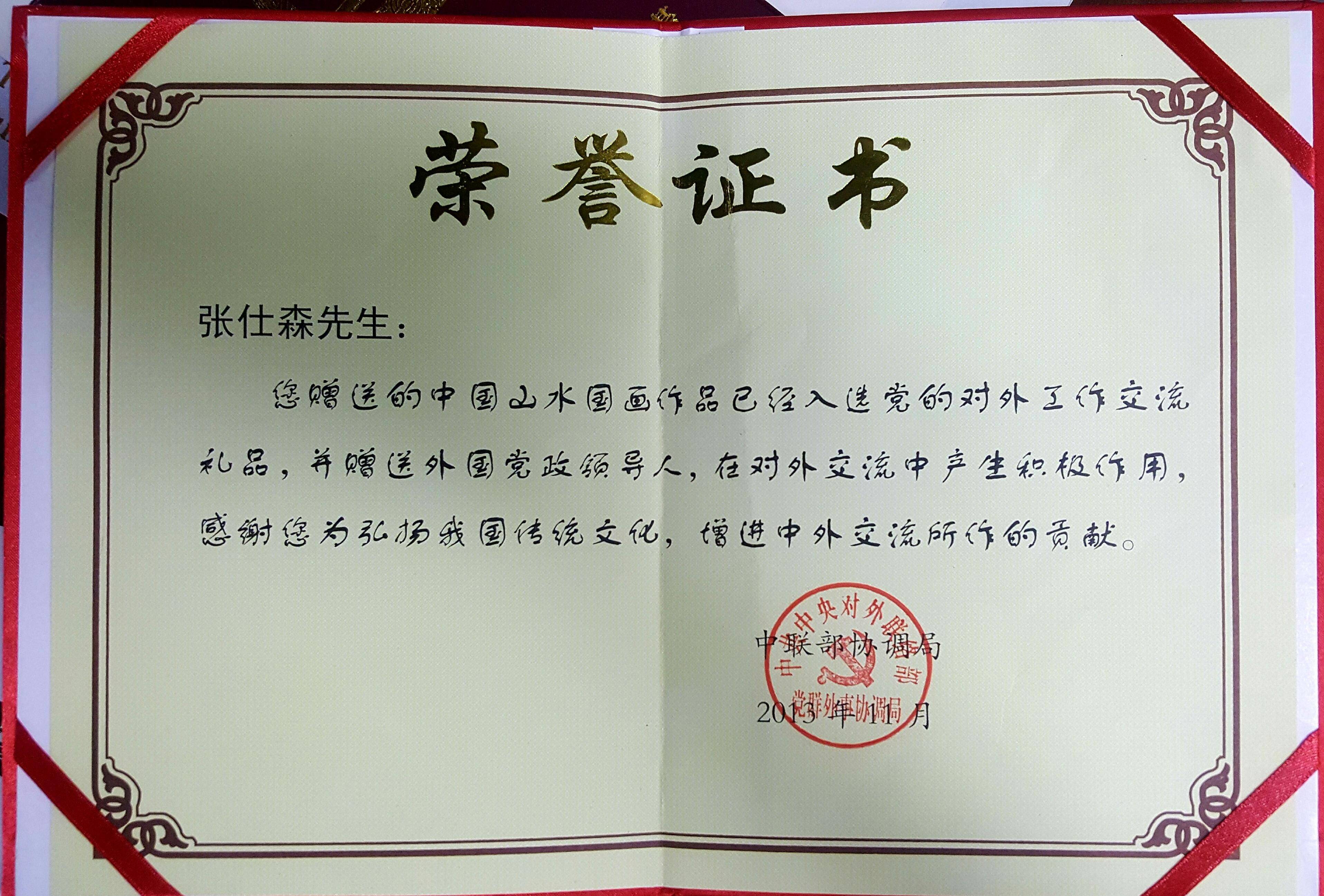

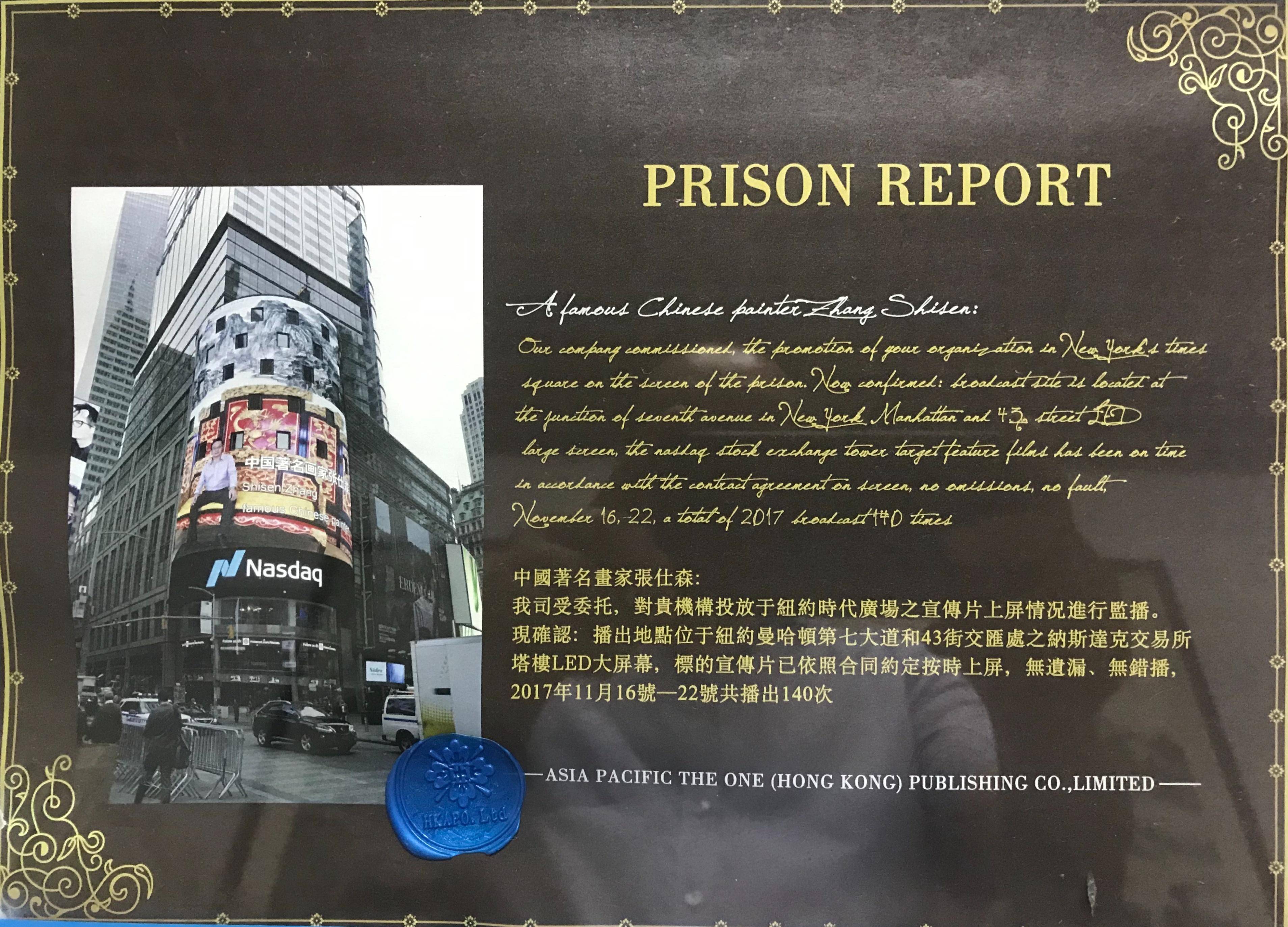

张仕森先生的作品多次被中联部礼宾局选做国礼,或中央领导同志新春贺卡亲自签名赠送国外元首,2017年春节期间作品被选送美国纽约时代广场有“世界第一屏”之称的拉斯达克大屏幕展播,2018年被《美中时报》聘书书画专业委员会副主席(著名旅美画家丁绍光任主席)兼评审委执行主席,2020年作品被推送北京地铁《艺路同行》全线展播,2023年被评为首届世界华人美术金笔奖(学术创新)赢得了全球的进一步关注。

张仕森先生经常说,艺无止境,学无止境。艺术离不开生活这个取之不尽,用之不竭的源头活水,只有深入传统,勇于出新,扎根人民,坚持不忘本来,吸收外来,面向未来,无论起点如何,只要有梦想,有毅力克服一切困难去不断努力终会实现梦想。

张仕森先生的故事给了我们深刻的启发,这不仅是一段艺术成长史,更是对坚持与梦想的最好诠释。祝愿张仕森老师在绘画的道路上取得更大的成绩,创作出更多更好的作品奉献给祖国,奉献给社会,奉献给人民。

张仕森山水画艺术作品欣赏

腾讯微博

腾讯微博 新浪微博

新浪微博 网站地图

网站地图 手机站

手机站