|

艺术,尤其是中国的山水画,它不仅是以形写神也是一种内观,是艺术家宇宙观与生活体验的表达。在喧嚣的数字时代,我们都曾在内心深处,渴望有一个宁静的精神居所,一种精神上的归属感。

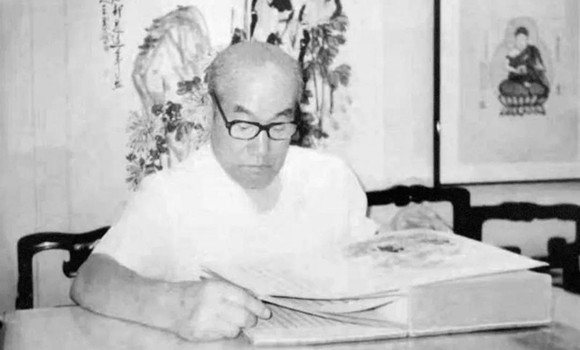

当我凝视张仕森的山水画时,我仿佛找到了这样一处入口一个由笔墨构建,经心灵关照而成的精神家园。对张仕森而言,这个原型无疑是他魂牵梦绕的故乡——陕南秦巴山区。那里的奇山异水,不仅塑造了他的审美启蒙,更成为他艺术世界里反复出现的母题。他画中有北方的雄浑,也有南方的温润,这正是他将故乡记忆与艺术理想融合的结果,也是中国龙脉秦岭的精神写照。从一个用粉笔在墙壁上临摹连环画的山村少年,到作品被悬挂多个国家级殿堂和中联部的国礼画家,这条路本身就是一部将个人困苦与挣扎,升华为艺术张力的史诗。因此,他笔下的山水,既有对自然的敬畏,也饱含着对生命本源的深情回望。

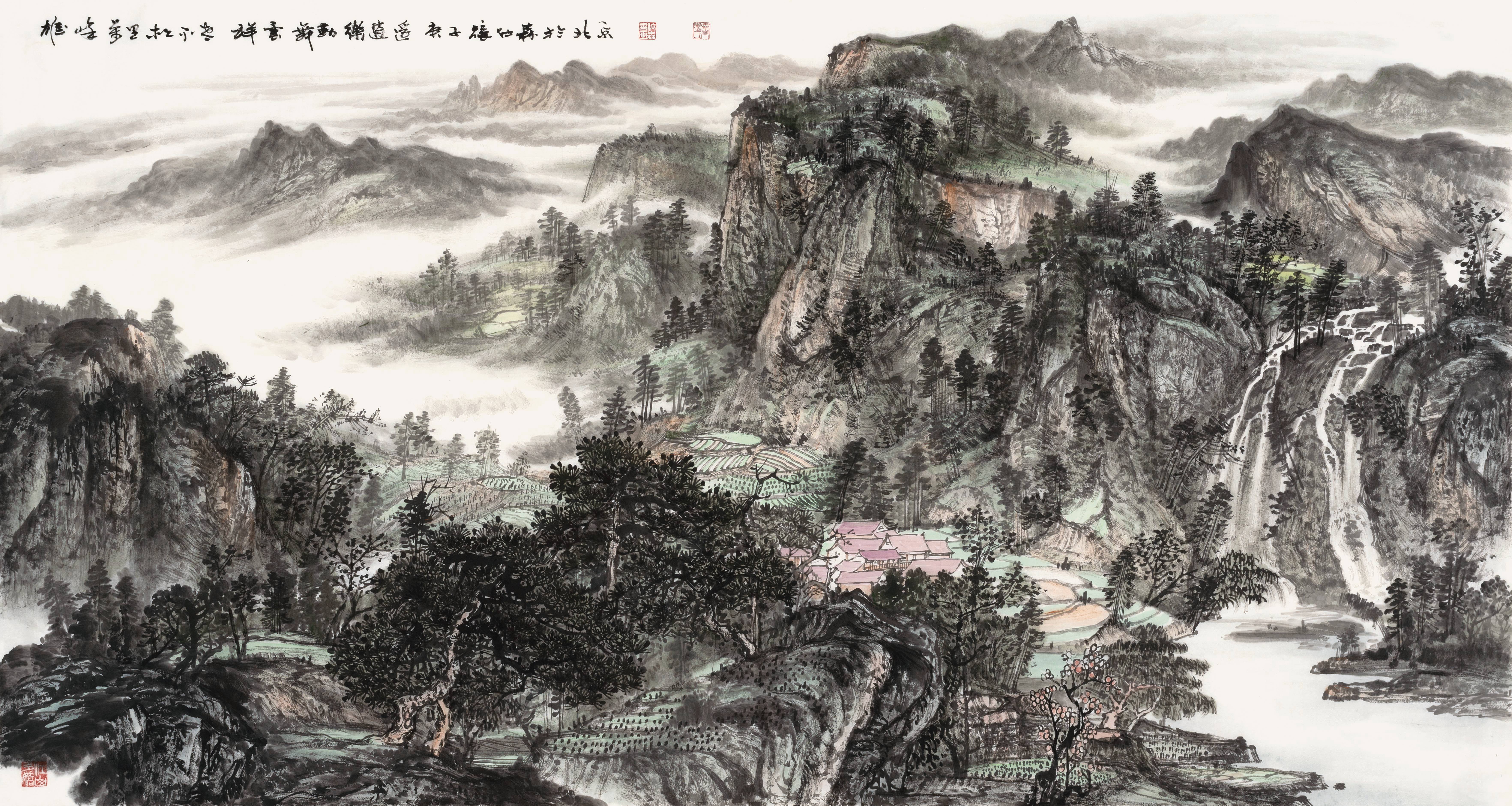

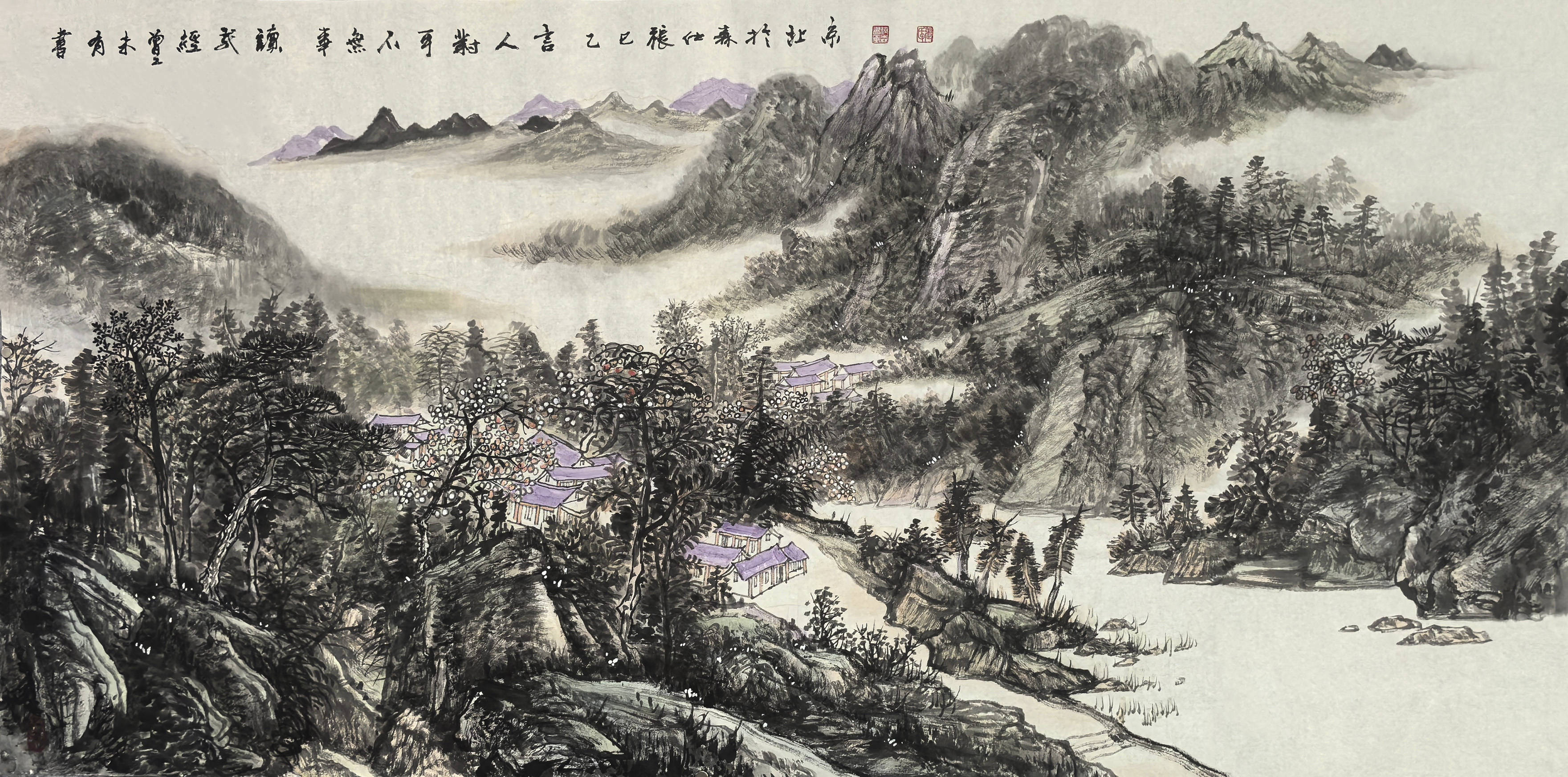

“新派全景”如果说故乡是山山水水,那么张仕森的“新派全景山水”画法,就是构建这座精神家园的独特艺术语境,他打破了传统国画“三远法”的固定视角,巧妙地融合了西方绘画的焦点透视与中国画的散点透视,创造出一种类似“无人机视角”的多维空间。观者在他的画前,既能感受到北宋山水的宏阔堂皇,又能体味元代山水的萧散简远。这种“以大观小”的整体游观与局部聚焦的巧妙结合,使得画面空间无限延展,意境悠长,仿佛一个真实而广袤的世界在眼前铺开,等待我们去探索。

他在空间上造境革新,更在笔墨上兼容并蓄。他从范宽、王蒙、黄宾虹、李可染等历代大师的精髓中汲取养分,又将其转化为自己的语言。他将龚贤的积墨法转化为积墨与积线相结合,将李可染的逆光山水演绎为更含蓄的自然光影。这种“师古不拟古”的创作理念,让他的家园既有深厚的传统根基,又充满了鲜活的时代气息。

家园若无灵魂,便只是空壳。张仕森山水画的精神内核是深植于中国传统哲学的“天人合一”思想。他追求的,不仅是山川的形态结构,更是其内在的节律与生命力。他曾说:“艺术必须深入生活,扎根人民,不忘本来、吸收外来、面向未来”。这正是一种将“小我”融入“大我”,最终与自然、与时代合一的境界。在他的作品中,我们能读到儒家的“正气”、道家的“清气”与释家的“和气”。他强调“画品见人品”,坚持“清清白白做人,一丝不苟作画”。正是这种对个人品格的修炼,让他的笔墨超越了技法层面,成为一种精神气质的自然流露,使其画中的精神家园坚实、可信、令人向往。

每每品读张仕森的山水作品,就是一次回归精神家园的旅程。他用画笔告诉我们,即便身处一个日益复杂的世界,我们依然可以通过艺术,构建一个属于自己的、丰饶而宁静的内心世界。他的作品,以其宏大的视野、精微的笔触和深邃的哲思,为我们提供了一个范本—,一个既承载着民族文化记忆,又与当代精神同频共振的心灵家园。当我们的目光游走于他画中的层峦叠嶂与云烟变幻之间,我们所见的,已不仅仅是山水,更是艺术家通过一生求索为我们描绘的一片理想之地。在那里,心灵得以安放,精神得以栖居。

张仕森、中国美术家协会全国美展评委库评委、中国美术家协会艺委会委员、中国林业文联美术家协会常务副主席、中国美术家协会会员、中央文史馆书画院研究员、中国人民争取和平与裁军协会第二、第三、第四届理事、原文化部艺术人才库评审专家、中央国家机关美术家协会常务理事、美中时报书画艺委会副主席、中国书法家协会注册高级教师、北京林业大学MBA研究生导师、泰国东方科技管理大学博士生导师、人民画院院长、百度百科艺术顾问等。 |

腾讯微博

腾讯微博 新浪微博

新浪微博 网站地图

网站地图 手机站

手机站